その昔、実家には猫がいた。

私が高校のとき、妹が子猫を拾ってきたのだ。

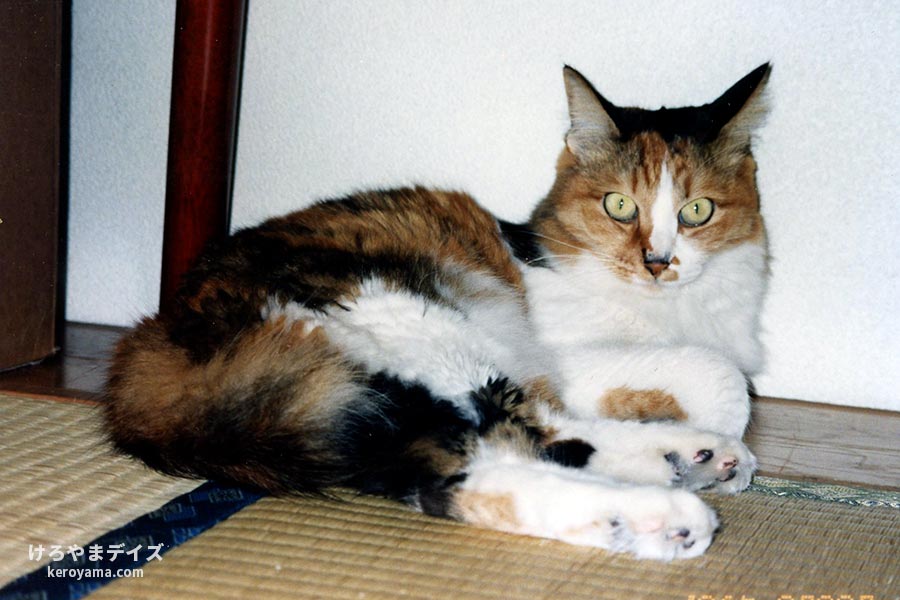

ちょっと毛の長い、雑種のメス。

どうしようもないので一晩泊めたら、ストーブの上に飛び乗って足の裏をやけどしてしまった。

運命は決まった。

名前は「ポチ」。母が決めた。

とはいえ誰もそう呼ばず、「ぽー!」「ぽっぽちゃん!」「ぽっぽこ!」

「ぽ」のつく名前にはたいてい返事した。

ぽーは抱っこ猫だ。

1日3回、「だっこしろ」「だっこしろ」「だっこしろ」と鳴いてねだる。

早朝でも深夜でもお構いなしだ。

そのくせ、満足するまで抱っこされると、飽きてどこかへ行ってしまう。

ぽーにとって「抱っこ」とは何だったんだろう?

生命の維持にはまるで関係なさそうなのに。

両親がシンガポールへ行くと、1カ月もの検疫での隔離を経て、一緒に現地で暮らした。

4階から転落して骨折もした。

南国の風が心地良いコンドミニアムのベランダに、ネットがかけられた。

ぽーは父や母と性質がよく似ていた。

人の持つ磁力のようなものがシンクロするのか、「この家のメンバー」という顔をしていた。

ぽーがいたころの母は、ちょうど今の私くらいの歳だっただろうか。

学費を捻出するためにフルタイムで働き、いつも床で寝ていた。

あるとき「タロットで占ってほしい」と言われ、そうしたことがある。

母はその頃、何か行き詰っていたのかもしれない。

猫はただいるだけでいい。

抱っこしてお茶をすする。

ぽーの磁力がシンクロして母の心に溶け込む。

猫にそんなつもりはないけれど。

長寿の父の一族に倣ったのか、ぽーも18歳まで生きた。

私は30代で、入院中にその知らせを聞いた。

最後は父と母に見守られながら静かに旅立ったという。

本当は父にも1匹猫がいたらいいのにと思っている。

植木に水をやるように、几帳面な父は猫を大事に大事に育てて、一日中話しかけることだろう。